はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,運用に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

問題1

制限水域を航行する場合に関する次の問いに答えよ。

(1) 海底が傾斜している浅水域を等深線に沿って航行する場合,操船上どのような注意が必要か。

(2) 逆潮流がある狭い水道の湾曲部を航行する場合の操船上の注意を述べよ。

【出題:20/07,22/04,23/10,25/07,27/04,29/02】

問題2

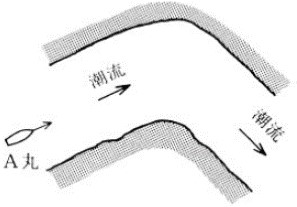

右図に示すように,順潮時狭い水道のほぼ中央を地形に沿って航行しているA丸が,水道の湾曲部付近に来たとき,転舵開始の時機が遅れた場合,どのような危険に陥るおそれがあるか。理由とともに述べよ。 【出題:21/07,23/02】

問題3

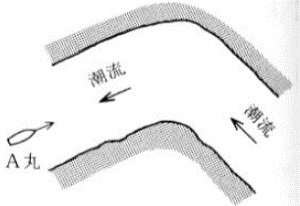

右図に示すように,逆潮時狭い水道のほぼ中央を地形に沿って航行しているA丸が,水道の湾曲部付近に来たとき,転舵開始の時機が遅れた場合,どのような危険に陥るおそれがあるか。理由とともに述べよ。 【出題:25/02,26/07,28/02,29/10】

問題4

航行中,狭水道の入口に近づいたとき,当直航海士は船長にどのようなことを報告しなければならないか。

【出題:21/04,22/07,24/02,25/10,28/10】

解答

解答1

(1) 海底が傾斜している浅水域に船が入ると,船首はそこに発生する水圧によって海底斜面から反発力を受け,深水側へ押しやられるモーメントが発生する。この影響は,傾斜面に近いほど,船速が速いほどモーメントは大きくなる。船を直進させるためには,浅水側に当て舵をとる必要がある。

なんらかの原因でモーメントが急激に減少したとき,当て舵によって浅水側に回頭することになるので,注意する必要である。減速する,状況が許せば浅水域と十分に距離を取るなどの対策が必要である。

(2) ・できる限り水道の中央部を航行する。

・ 湾曲している地形に沿って,逐次少しずつ操舵し変針する。

・ 操舵が遅れると,わん曲外側岸に座礁する危険があるので,操舵の時期を失しないよう早めに操舵する。

・ 一度に大角度の変針をせず,小角度変針を繰り返し,船首尾線が潮流とほぼ平行になるように操舵を行う。

・ 特に狭いところで他の航行船と出会わないように注意する。このような場所で他船と出会ってしまった場合は(特別な規則がない場合),逆潮船は順潮船を避航してやらなければならないことを考慮する。

解答2

湾曲部では潮流は外側のほうが強く流れるため,転舵開始の時期が遅れると左舷岸側へ圧流され,座礁や船底接触の恐れがある。

解答3

湾曲部では,外側の方が流速は速い。A丸が湾曲部付近に来たとき,転舵開始時期が遅れた場合,左舷側に圧流され,船側接触や座礁のリスクが増大することになる。

解答4

① 狭水道入口またはその付近の著名な物標までの距離

② 狭水道入口到着予想時刻

③ 実速力

④ 気象状況

⑤ 潮汐の状況

⑥ 他船の存在の有無と他船との関係

⑦ 狭水道通過時C重油からA重油に燃料を切り替えなければならない船舶は,切り替えのタイミングを機関部に伝えたかどうか。

参考文献

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成24年度版,成山堂書店,2012年

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成27年度版,成山堂書店,2015年

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成30年度版,成山堂書店,2018年