はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験 「航海」の漸長緯度航法に関するの過去問題です。

※ 出題は,平成28年2月から令和7年2月定期試験まで(10年分)の問題を調べたものです。(類)は,類似の問題を示します。解答は一緒です。平成=H,令和=Rに年/月を数字で示しております。

文章問題

〔問題1〕

漸長緯度航法に関する次の問いに答えよ。

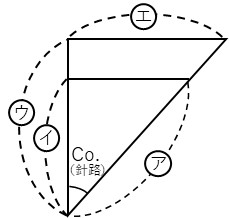

(1) 右図は,漸長緯度航法における各要素間の関係を示すために用いられる図形である。図の中の㋐~㋓に適合する用語を記号ともに示せ。

(2) この航法が適さない場合を2つあげよ。

【出題:H28/10,H29/10,30/04,R01/07,R02/10,R04/02,R04/10,R05/07,R06/04】

〔問題2〕

漸長緯度航法を利用するほうが,中分緯度航法を利用するよりも適している場合を2つあげよ。

【出題:H29/02,H31/04,R05/02,R06/10,R07/02】

出題傾向を見ての通り,よく出る問題です。問題1(2)と問題2の解答は,ほぼ同じような解答になろうかと思います。

以下の計算問題については,まず,問題1(1)の図をよく理解しておいてください。

計算問題

〔問題形式1〕

A丸の前日の正午位置は43°-30′N,150°-15′Wで当日の正午位置は41°-18′N,142°-20′Wであった。漸長緯度航法により,前日正午から当日正午までの次の(1)及び(2)を求めよ。ただし,この間においてA丸は,船内時計を30分進ませた。 (1) 直航針路(Course Made Good) (2)平均速力(Average Speed)

【出題:H21/04】

上記のような問題形式で、以下のように数字が異なる形で、出題されております。

〔出題:H28/04〕前日の正午位置:25°-33′N,157°-12′W,当日の正午位置:20°-18′N,161°-17′W,船内時計を15分遅らせた

〔出題:H30/02〕前日の正午位置:19°-27′N,125°-41′W,当日の正午位置:17°-16′N,121°-56′W,船内時計を15分進ませた

〔出題:H31/02〕前日の正午位置:18°-45′N,123°-12′E,当日の正午位置:24°-52′N,127°-08′E,船内時計を15分遅らせた

〔出題:R02/04〕前日の正午位置:16°-01′N,115°-58′E,当日の正午位置:9°-46′N,113°-38′E,船内時計を15分遅らせた

〔出題:R03/10〕B丸,前日の正午位置:22°-28′N,125°-24′E,当日の正午位置:17°-25′N,120°-46′E,船内時計を15分遅らせた

〔問題様式2〕

B丸(速力15ノット)は,2°-30′S,73°-00′Eの地点を発し,ジャイロコース310°(誤差なし)で24時間航走した。到着地の緯度及び経度を漸長緯度航法によって求めよ。

【出題:H21/02】

上記のような問題形式で、以下のように数字が異なる形で、出題されております。

〔出題:H28/02〕14ノット,7°-05′N,179°-18′E,ジャイロコース305°,24時間航走。

〔出題: H29/04〕17ノット,7°-15′N,152°-06′E,ジャイロコース220°,24時間航走。

〔出題: H30/07〕16ノット,14°-05′N,143°-17′E,ジャイロコース035°,24時間航走。

〔出題: R03/02〕16ノット,02°-30′S,74°-00′E,ジャイロコース305°,72時間航走。

〔出題: R03/07〕16ノット,27°-38′N,140°-35′E,ジャイロコース125°,24時間航走。

〔問題様式3〕

2°-45′N,10°-44′Wの地点から2°-04′S,7°-06′Wの地点までの真針路及び距離を漸長緯度航法によって求めよ。

【出題:H20/10】

上記のような問題形式で、以下のように数字が異なる形で、出題されております。

〔出題: H28/07〕2°-12′S,81°-45′Eの地点から2°-47′N,83°-04′E

〔出題: H29/07〕3°-02′S,21°-14′Wの地点から2°-33′N,25°-06′W

〔出題: H30/10〕4°-04′N,90°-40′Eの地点から2°-32′S,88°-01′E

〔出題: R02/02〕2°-06′S,140°-56′Eの地点から10°-46′N,126°-28′E

〔出題: R3/04〕24°-52′N,143°-37′Eの地点から18°-55′N,149°-34′E

〔出題: R4/07〕2°-13′S,109°-00′Eの地点から3°-20′N,107°-42′E