はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験 「法規」の海上衝突予防法に関する過去問題その4です。

※ 出題は,平成28年2月から令和7年2月定期試験まで(10年分)の問題を調べたものです。(類)は,類似の問題を示します。解答は一緒です。平成=H,令和=Rに年/月を数字で示しております。

第三章 灯火・形象物 第二十条~第三十一条

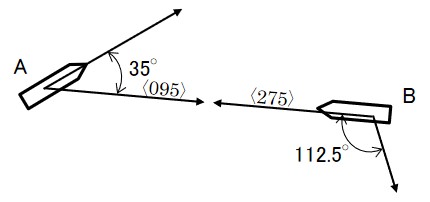

〔問題1〕

自船の船首方位(真方位)が060°のとき,正船首より右舷側45°に他の船舶のげん灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:H30/04】

〔問題2〕

自船の船首方向(真方位)が140°のとき,正船首より右げん側35°に他の船舶のげん灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:R04/07】

〔問題3〕

自船の船首方向(真方位)が320°のとき,正船首より右げん側30°に他の船舶のげん灯(紅灯)を認めた。このときの当該他の船舶の船首方位は,何度から何度までの範囲か。ただし,射光範囲を超えて許容されている角度については考慮しなくてよい。 【出題:H29/04】

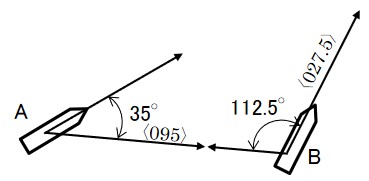

〔問題1〕海上衝突予防法 第21条を参考にそれぞれの船の方位,見える角度を図示してみましょう。その結果は,下図の通りで,解答は,「275°~027.5°の範囲」となります。

〔問題4〕

法定灯火は,日没から日出までの間表示しなければならないが,この間は,どのような灯火を表示してはならないか。(海上衝突予防法) 【出題:H29/10,R04/04,R05/07】

〔問題5〕

航行中の一般動力船(長さ100メートル)は,夜間はどのような灯火を表示しなければならないか。また,それらの灯火の射光範囲をそれぞれ図示せよ。(海上衝突予防法)

【出題:H28/10,R02/07,R07/02】

〔問題6〕

機関及び帆を同時に用いて推進している船舶(長さ30メートル)が,表示しなければならない次の(1)及び(2)について記せ。

(1) 昼間の形象物 (2) 日没から日出までの間の灯火

【出題:H30/04,R02/10】

(1) 海上衝突予防法 第26条 第6項

(2) 海上衝突予防法 第3条,同法 第23条 第1項

船舶の長さと,動力船なのか?帆船なのか?という点に注意しましょう。

〔問題7〕

夜間航行中の一般動力船(長さ25メートル)が,機関故障のため運転不自由船となった場合:

(1) 最も見えやすい場所にどのような灯火を掲げなければならないか。

(2) 下の表の法定灯火に対する処置を「点灯」又は「消灯」の語句で記号とともに記せ。

(解答例:(キ)点灯)

| 対水速力が有る場合 | 対水速力が無い場合 | ||||||

| マスト灯 | 両げん灯 | 船尾灯 | (1)の灯火 | マスト灯 | 両げん灯 | 船尾灯 | (1)の灯火 |

| (ア) | (イ) | (ウ) | 点灯 | (ア) | (イ) | (ウ) | 点灯 |

【出題:H29/02,H31/04】

〔問題8〕

海上衝突予防法及び同法施行規則に関する次の問いに答えよ。

(1) 航行中のエアクッション船の灯火について述べよ。 【出題:H28/04,R01/10】

(1) 海上衝突予防法 第23条 第2項

〔問題9〕

夜間,航行中の次の(1)~(3)の船舶が,対水速力を有しない場合,舷灯は,消灯しなければならないか又は点灯しなければならないか。「消灯」又は「点灯」の語句で答えよ。

(解答例:(4)「点灯」)

(1) 一般動力船(長さ150メートル)

(2) 機関故障中の運転不自由船(長さ120メートル)

(3) 一般帆船(長さ25メートル)

【出題:H31/02,R06/04】

〔問題10〕

次のびょう泊中の船舶のうち,最も見えやすい場所に白色の全周灯1個だけを掲げる船舶はどれか。

(1) 漁ろうに従事している船舶(長さ25メートル)

(2) 操舵装置を修理している船舶(長さ30メートル)

(3) しゅんせつ作業に従事している船舶(長さ45メートル)

(4) 入港船を待ち受けている水先船(長さ15メートル)

【出題:R03/10】

(1) 海上衝突予防法 第26条

(2) 海上衝突予防法 第27条 第1項及び第30条 第1項 第1号

(3) 海上衝突予防法 第27条 第4項

(4) 海上衝突予防法 第29条

〔問題11〕

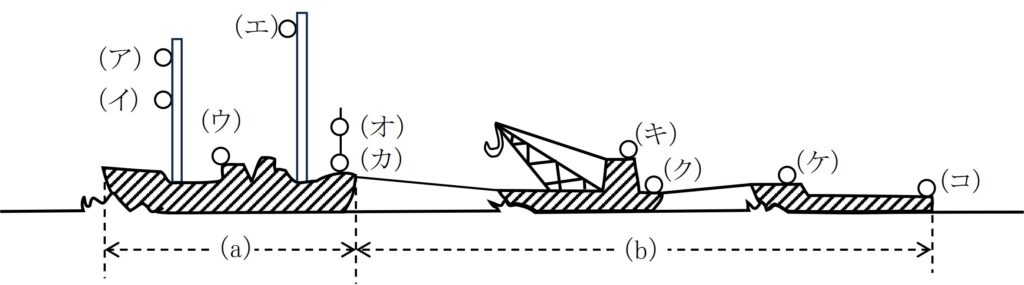

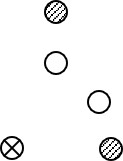

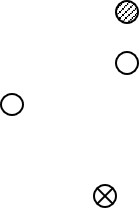

下図は,長さ(a)の動力船が2隻の船舶(b)の距離で単縦列に引いている場合に各船舶が掲げなければならない灯火を示したものである。(〇印は灯火であるが,正横から視認できないものも掲げるべき灯火として表示した。)

この場合について:

(1) 白色の灯火であって,その射光範囲が正船首方向から各げん正横後22度30分までの間を照らすものはどれか。(記号で答えよ。)

(2) 黄色の灯火はどれか。(記号で答えよ。)

(3) (a)の長さ及び(b)の距離について記せ。

(4) この動力船は,どのような船舶に対して保持船となるか。

(5) 視界制限状態にあるとき,動力船及び引かれている船舶が行わなければならない音響信号についてそれぞれ述べよ。

【出題:H28/07,H30/07,R06/07】

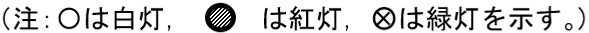

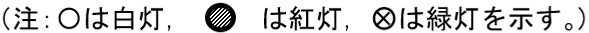

〔問題12〕

夜間,航行中の一般動力船Aが,自船の正船首方向に右図のような他の船舶Bの灯火を認め,互いに接近する場合:

(1) Bはどのような船舶か。

(2) Aはどのように航行すればよいか。理由とともに述べよ。

【出題:H29/02,H30/10,R02/04,R04/07,R06/10】

〔問題13〕

夜間,航行中の動力船Aが,正船首方向に右図に示す操縦性能制限船Bの灯火を認めた場合:

(1) Bは,どのような作業に従事している船舶か。

(2) Aは,Bを避航する場合,どの範囲が危険であることを考慮する必要があるか。

【出題:22/02,25/04,29/07,R01/10】

海上衝突予防法 第27条

〔問題14〕

夜間,航行中の動力船Aが,正船首方向に他の船舶Bの灯火を右図のように認め,互いに接近する場合:

(1) Bは,どのような船舶か。

(2) この場合に適用される航法は何か。(「……の航法」の要領で答えよ。)

(3) Aがとらなければならない航法上の処置を述べよ。

【出題:H30/02,R01/07,R03/07,R05/02,R06/04】

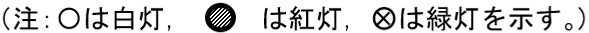

〔問題15〕

夜間,航行中の一般動力船Aが自船の左げん前方に右図のような他船Bの灯火を認め,方位が余り変わらず接近する場合:

(1) B船は,どのような船舶か。

(2) この場合に適用される航法は何か。(「……の航法」の要領で答えよ。)

(3) B船は,昼間であれば,どのような形象物をどのように掲げているか。図示せよ。

【出題:H28/04,H31/02,R03/10,R05/10】

〔問題16〕

夜間,航行中の一般動力船Aが,正船首方向にB船の灯火を下図のように認め,互いに接近する場合:

(1) B船は,どのような船舶か。

(2) この場合に適用される航法は何か。(「……の航法」の要領で答えよ。)

(3) 一般動力船Aがとらなければならない航法上の処置を述べよ。

【出題: R03/02,R04/04】

〔問題17〕

夜間航行中,「耐水速力を有する場合は,舷灯及び船尾灯を掲げること」と規定されているのはどのような船舶か。

【出題:R06/02】

〔問題18〕

水先業務に従事している水先船は,どのような灯火及び形象物を表示しなければならないか。法第29条(水先船)に規定されてるところを述べよ。

【出題:H30/10,R04/02,R05/02,R05/10,R06/10】

海上衝突予防法 第29条

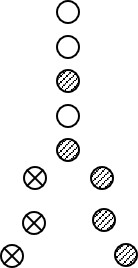

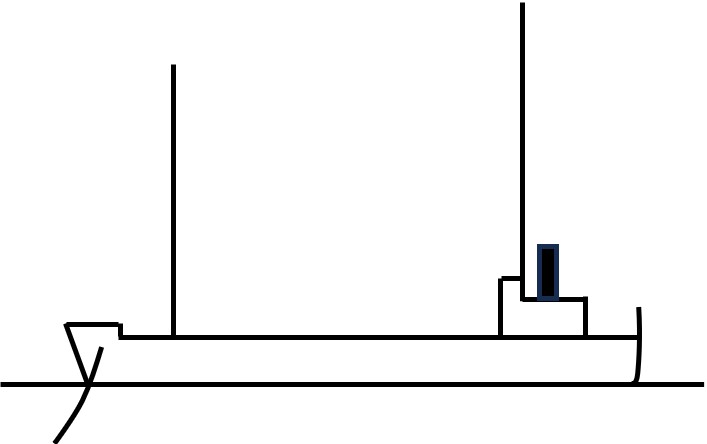

〔問題19〕

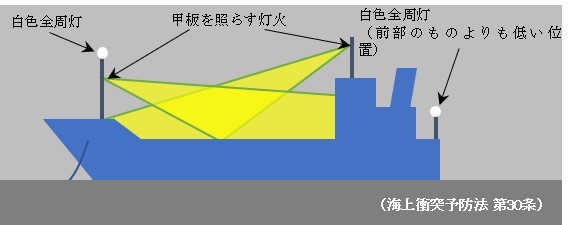

右図はびょう泊中の船舶を模型的に描いたものである。右図を書き写し,長さ100メートル以上のびょう泊中の船舶(漁ろうに従事している船舶及び操縦性能制限船を除く。)が表示しなければならない灯火及び各灯火の名称を図中に記入せよ。

【出題:H29/07,R03/02,R05/07】

海上衝突予防法 第30条