はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験 「法規」の海上衝突予防法に関する過去問題その3です。

※ 出題は,平成28年2月から令和7年2月定期試験まで(10年分)の問題を調べたものです。(類)は,類似の問題を示します。解答は一緒です。平成=H,令和=Rに年/月を数字で示しております。

第二章 第二節 第十一条~第十八条

〔問題1〕

海上衝突予防法に関する次の問いに答えよ。

(1) 船舶は,自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は,どのように判断しなければならないか。

(2) (1)の状況が,他の船舶の右舷正横後22度30分付近の位置で生じる場合と他の船舶の左舷正横後22度30分付近の位置で生じる場合とでは,どちらのほうが,より注意を要するか。理由とともに述べよ。

【出題:H28/04,H29/07,H30/10,R02/02,R03/10,R04/10,R06/02】

(1) 海上衝突予防法 第13条 第3項

〔問題2〕

航行中,自船と他船との見合い関係の状況を確かめることができない場合における判断について明示されているのは,どのような場合か。また,その場合には,どのように判断しなければならないか。

【出題:H31/04,R02/07,R03/02,R05/10】

第14条 行会い船

〔問題〕

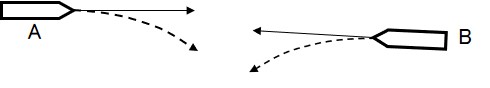

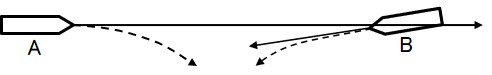

法第14条(行会い船)第1項の航法規定について:

(1) 2隻の動力船がほとんど真向かいに行き会う場合に,衝突の危険が生じやすい両船の態勢の例を2つあげ,図示して説明せよ。

(2) 2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあっても,この航法規定が適用されない場合を2つあげよ。

【出題:R04/02】

(1) 2隻の動力船がほとんど真向かいに行き会う場合の態勢として危険なのは,片方の船が,右舷対右舷で航過できると判断し,そのために針路を保持又は変針し、もう片方の船が左舷対左舷で航過しようとして右転する場合です。これには,両船の針路がほぼ並行で,航過距離が十分でない場合と右舷対右舷の小角度で交差し,1船が他の船舶の針路上にある場合があります。

(2)以下の条文の内容から2つ答えて下さい。

海上衝突予防法 第9条 第3項

海上衝突予防法 第10条 第7項

海上衝突予防法 第18条 第1項

海上衝突予防法 第18条 第3項

(1)の見合い関係は,結構危険な見合い関係です。VHFでしっかりとお互いの意思を確認しておくか,明らかな見合い関係(例えば左舷対左舷)に見えるような変針を出来るだけ早い時期に行う必要があります。勝手に相手がどちらに航過するか判断することは,危険なので気を付けましょう!

第15条 横切り船

〔問題〕

互いに他の船舶の視野の内にある2隻の一般動力船が,互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるとき:

(1) 避航船が避航動作をとる場合に,やむを得ない場合を除き,してはならないのはどのような動作か。

(2) 保持船が,避航船と間近に接近して,衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならなくなる以前の段階において,針路及び速力の保持義務から離れて自船のほうから避航船との衝突を避けるための動作をとることができるのは,どのような場合か。

(3) (2)の場合に,保持船が,やむを得ない場合を除き,してはならないのはどのような動作か。

【出題:H28/07,R02/10,R05/04】

第二章 第三節 視界制限状態における船舶の航法 第19条~

〔問題1〕

視界制限状態において,船舶は,他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き,他の船舶が行う海上衝突予防法第35条の規定による音響信号を自船の正横より前方に聞いた場合は,どのようにしなければならないか。

【出題:H28/07】

海上衝突予防法 第19条 第6項

〔問題2〕

視界制限状態において,船舶がその速力を,針路を保つことができる最小限度の速力に減じ,必要に応じて停止し,かつ,衝突の危険がなくなるまで,十分に注意して航行しなければならないのは,どのような場合か。 (海上衝突予防法)

【出題:H28/02,H31/02,R04/04,R05/04,R07/02】

〔問題3〕

視界制限状態において航行中の船舶が,他の船舶の存在をレーダーのみにより探知し,当該他の船舶と著しく接近するか又は衝突するおそれがあると判断して,これらの事態を避けるための動作をとる場合:

(1) そのような時期に,この動作をとらなければならないか。 【出題:H29/04,R02/07】

(2) やむを得ない場合を除いて,どのような針路の変更を行ってはならないか。 【出題:H29/04,R02/07】

〔問題4〕

法第19条第4項は,「他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は,当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければならず,また,他の船舶に著しく接近することとなり,又は他の船舶と衝突するおそれがあると判断した場合は,十分に余裕のある時期にこれらの事態を避けるための動作をとらなければならない。」と規定している。この規定による動作をとる船舶は,やむを得ない場合を除き,どのような針路の変更を行ってはならないか。

【出題:H29/10,R01/07,R03/02,R06/10】

海上衝突予防法 第19条 第5項