はじめに

以下は,三級海技士(航海)の筆記試験における,運用に関する過去問題です。

※ 出題は,平成20年7月から平成30年2月定期試験までの問題を調べたものです。「平成/年」を数字で示しております。

問題

問題1

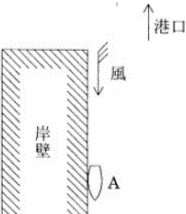

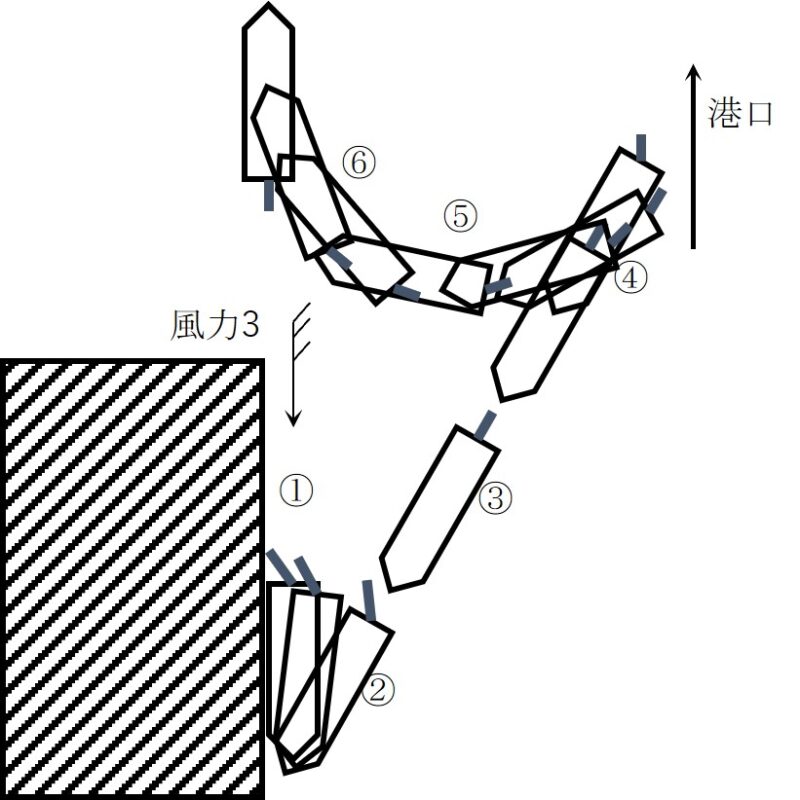

右図に示す様に,岸壁に横付け係留している総トン数5000トンの固定ピッチプロペラの一軸右回り船A(貨物半載)を離岸出港させる場合の操船法を述べよ。ただし,潮流はないが,風力3の風が図示の矢符の方向に吹いている。また,A船及び岸壁等の長さの割合はほぼ図示のとおりで,港内の水深は操船に支障なく,タグ及びサイドスラスタは使用しない。

(操船の経過概要を示す略図も描くこと。)

【出題:21/02,23/07,24/07,26/02,27/07】

問題2

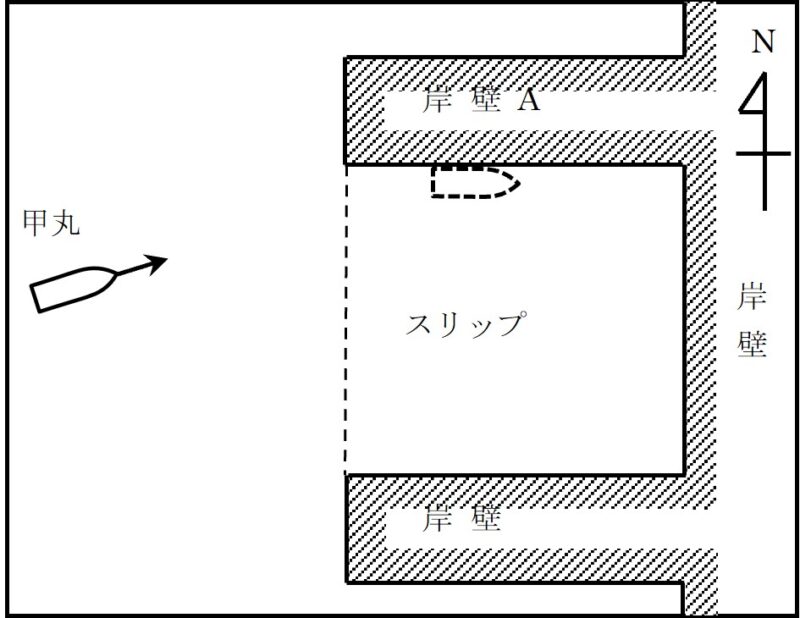

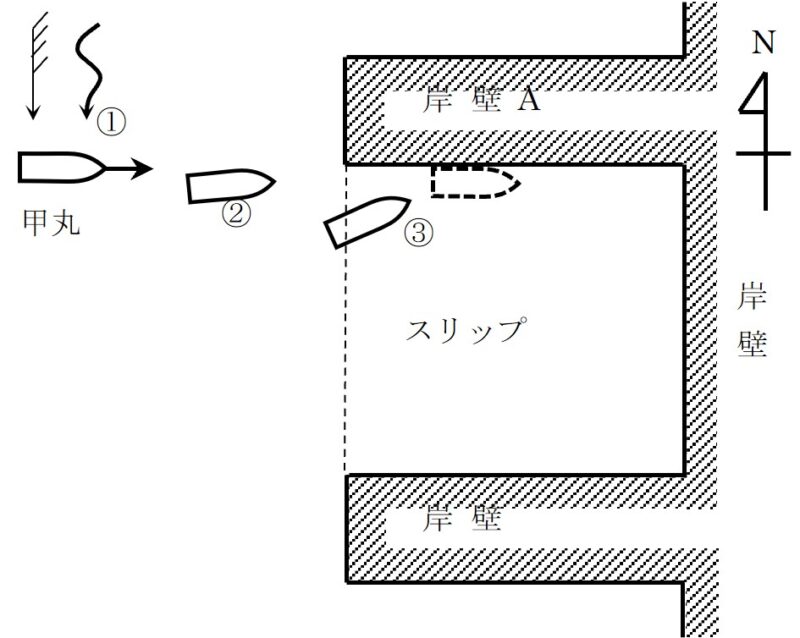

総トン数3000トンの固定ピッチプロペラの一軸右回り船甲丸(貨物半載)を右図に示すように,岸壁が岸線から突出してつくるスリップ(岸壁と岸壁の間の水面)内にあるA岸壁に左げん付け係留する場合の,操船上の注意及び操船法について述べよ。

総トン数3000トンの固定ピッチプロペラの一軸右回り船甲丸(貨物半載)を右図に示すように,岸壁が岸線から突出してつくるスリップ(岸壁と岸壁の間の水面)内にあるA岸壁に左げん付け係留する場合の,操船上の注意及び操船法について述べよ。

ただし,風力4の北風が吹いており,また,弱い潮流(南流)がある。なお,船の長さ,岸壁間の距離等の割合はほぼ図示のとおりで,甲丸はサイドスラスタを装備しておらず,タグは使用しないものとする。

【出題:21/10,22/07,24/04,25/10(舷が漢字) ,28/04(舷)】

解答

解答1

① 機関,舵用意,出港S/B,船首右舷にフェンダーを用意する。前部スプリング,ヘッドライン各1本を残し他のラインを取り込む。(ラインを取り込むために時間が掛かる場合は前部スプリングのみを残す。)

② 右舵一杯とし,船首右舷に船体と岸壁との接触防止のため,フェンダーを当てながらラインの弛みを取る。船尾方向から風力3の風を受けているので,時間をおいて船尾が十分に開くのを待つ。(時間的制約がある場合,船尾の風下落ちが十分でない場合は短時間Dead slow aheadを使用する。)

③ 船尾が十分に離れたら,船首部に残した全てのラインを放つ。

④ 舵中央とし,Dead slow asternとする。後進行き脚がつきはじめたら左舵一杯とする。

⑤ 岸壁北端をかわるまで後進し,余裕を持って右回頭できる距離に達したら,舵中央及び主機停止とする。引き続き右舵一杯及びSlow aheadまたはHalf ahead(各船の操縦性能特性に依存する。)とする。(場所等の制約がある場合,右舷びょうを投下して揚びょう回頭を行う方法もある。)

⑥ 港口に向首したら圧流に十分に注意しながら機関及び舵を適宜使用して港口に向かう。

解答2

① 着岸操船では,いかりを使用しない場合でも万一の行き脚制御用として,非接岸げんのいかりの投下準備をしておく。外力の影響(風力4の北風,弱い南流)により南側に落とされることを考慮し,着岸岸壁の延長線上を維持しながら,船体の姿勢を保持できる最小の速力でアプローチする。

① 着岸操船では,いかりを使用しない場合でも万一の行き脚制御用として,非接岸げんのいかりの投下準備をしておく。外力の影響(風力4の北風,弱い南流)により南側に落とされることを考慮し,着岸岸壁の延長線上を維持しながら,船体の姿勢を保持できる最小の速力でアプローチする。

② 進入速力を落とし過ぎると,船体が大きく風下に落とされるので注意しながら進入する。

③ 甲丸は一軸右回り船であるので,後進をかけるとプロペラ放出流の側圧作用と横圧力の作用で船体を右に回頭させながら左げんの方へ押す力が働く。岸壁Aの陰に入る際,早めに船速を落とし過ぎると船尾部が急に南側に落とされる可能性があるので注意を要する。最終的に岸壁線との最終進入角が15~20°となるように操船する。さらに,船体が停止したときの姿勢は岸壁とほぼ平行で,岸壁と船側とは1/2~1B(B:船幅)程度離した正横位置に静止するのが良い。回頭に対して立て直しが困難であれば,いかりを投下し利用するのも一つの方法である。

参考文献

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成24年度版,成山堂書店,2012年

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成27年度版,成山堂書店,2015年

航海技術研究会編:最近3か年シリーズ 三級海技士(航海)800題 平成30年度版,成山堂書店,2018年